Christians

sense there is something radically wrong in trying to put Christ into

strange molds, where long-held Christian beliefs about Christ are

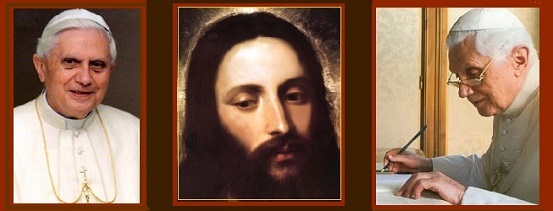

attacked from all sides. As Benedict stated in his Dunwoodie address to

seminarians, to see Christ’s face ” … is a discovery of the One who

never fails us; the One whom we can always trust…”

The past century was characterized by ideologies about human nature

and society, some of which are now collecting in the dustbins of

history. Even in Christian circles, there were attempts to recast Christ

as someone reflecting the scholarship, ideology, or mood of the times.

Perhaps, this arose out of a kind of boredom with traditional depictions

of Christ, perhaps from pride, or just plain delusion. In a work by

Romano Guardini, entitled

The Humanity of Christ: Contributions to a Psychology of Jesus (1963), Guardini stated:

Our minds, dulled by everything said and written on the

subject, can no longer comprehend the passion with which for centuries

the early Christians fought out the issues of Christology. 1

Guardini saw that Christological distortions would be an especial

problem in his times, an attempt to revolutionize our understanding of

Christ, a kind of myth-making in keeping with the ideologies at hand.

Some post-Enlightenment, Christological illusions depict Jesus as a

social prophet, Jewish rabbi, movement founder, healer, revolutionary,

meek friend, psychotherapist, not to mention the pre- and post- Easter

Jesus, among many others. One particularly harmful depiction was the one

commonly known as the “Jesus of History.” Pope Emeritus Benedict XVI

made it his special mission to be a mythbuster here

—to engage in a determined deconstruction of this particular false depiction of Christ.

The “Jesus of History“

“Jesus of history” portraits are presented as factual

—a product of the historical-critical method of biblical exegesis

—which

arose in the context of increasing archaeological and scientific

discoveries in the late 18th and 19th centuries. They emphasized the

historically verifiable, the reasonable, in contrast with the Jesus of

living tradition, the “Jesus of faith”

—the

latter seen as imbued with pious and comforting accretions, but with

little basis in historical fact. Some early researchers in the quest for

the “Jesus of history” were:

Romano Guardini, The Humanity of Christ: Contributions to a Psychology of Jesus(

1885-1968),

whose Deism led him to reject the reality of miracles; David Friedrich

Strauss (1808-1874), who asserted that the supernatural elements of the

Gospels could be treated as myth; and Ernest Renan (1823-1892), who

asserted that the biography of Jesus ought to be open to historical

investigation just as is the biography of

any other man.

In

Jesus of Nazareth (2007), Benedict prefaces his critique

of the historical critical method by acknowledging that it is a useful

first step, which “remains an indispensable dimension of exegetical

work” because “it is of the very essence of biblical faith to be about

real historical-critical events.”

2 In fact, the encyclicals

Providentissimus Deus (1893),

Divino Afflante Spiritu (1943),

and Pontifical Biblical Commission documents had encouraged historical

research. Without recognizing Christianity’s historical dimension,

Benedict says, there is a danger of gnosticism, stressing personal

enlightenment alone. Christianity, Benedict stresses, lies on the

factum historicum, not symbolic ciphers, or concepts alone:

“Et incarnatus est”—When we say these words, we acknowledge God’s actual entry into real history. 3

That having been said, Benedict goes on to critique the views

of ”Jesus as history” scholars, such as: Adolf von Harnack (1851-1930),

Martin Dibelius (1883-1947), and Rudolf Bultmann (1884-1976). They

viewed the probable and measurable as solely of value, relegating

miracles to the realm of doubt or myth.

4 Benedict explains that even outstanding biblical scholars, such as Schnackenberg, can end up constrained by its methods.

5

The historical-critical method fueled hermeneutical suspicion about

everything in some quarters, and sparked ‘‘anti-Christologies,” leaving

genuine seekers for Christ submerged in endless scholarly conflicts and

questioning, wondering if the Gospels themselves were genuine. The

shifting hypotheses of exegetes, as Avery Dulles noted, led to neglect

of tradition, and historical research became “the highest doctrinal

authority of the Church.”

6

Some of the damaging legacy which undermined traditional Christological portraits, can be seen in this website account:

Jesus is not the only-begotten Son of God sent to earth

to die for our sins. Rather, he is one of us who, as a man, simply had

an unusual degree of experiential contact with God. He says remarkably

little about himself. Having found freedom himself, his only goal is to

help us find it. 7

Another “Jesus of History” came from Father John Meier, professor of

New Testament at Washington, D.C.’s Catholic University of America, who

declared in

A Marginal Jew (1991), that

—“on

painstaking deductions from the New Testament” and “other knowledge

about the Graeco-Roman cultures in which Jesus and his followers moved”

—that Jesus was probably married, had four brothers and sisters (not cousins), and that he was born in Nazareth not Bethlehem.

8

Most Christological portraits—especially those

à la

Bultmann—deconstruct Jesus to be an ordinary, first century, Jewish

rabbi, about whom little can be said, except that Jesus is not the

“person” the reader thought he was, that is, the Son of God, as

proclaimed in Scripture and tradition for millennia. After perpetual

deconstruction, Benedict notes, scholars often are then obliged to

resort to novel reconstructions in order to explain how everything came

about, their “sheer fantasy” based on their philosophical proclivities.

9

Obfuscating theologians

The historical-critical method thus becomes a meta-method, a broad

funnel through which continual Christological deconstruction and

reconstruction flows, blind to its own philosophical assumptions,

breaking the

memoria ecclesiae, ensnaring the innocent.

Benedict interprets the passage: “Whoever causes one of these little

ones who believe in me to sin, it would be better for him if a great

millstone were hung around his neck and he were thrown into the sea”

(Mark. 9:42), as not only referring to sexual abuse victims, but also to

victims of obfuscating theologians and exegetes, who deconstruct and

obscure Christ’s face.

10

Similarly, Benedict has quoted Joseph Gnilka’s view that “The devil

presents himself as a theologian,” especially one involved in biblical

exegesis.

11

The “crisis” Benedict referred to is that of conflicting

historical-critical theories, which instead of unveiling the traditional

Jesus of the Johannine, Synoptic, and Pauline Christologies, have

created biblical cataracts for hapless seekers. Benedict underlines

the method’s unreasonableness in

highlighting the “word” (and its endless interpretations) as opposed to

the unique “event” of endlessly exposing “discontinuities” of text; and

insisting that “simple” accounts are original and believable, while

“complex” accounts are later Hellenic, mythic impositions on earlier

Semitic paradigms—the paradigms and myths selected according to the

writer’s taste. The historical-critical method’s major flaw is that it

is

anti-historical in the sense that it

is not open to revelation of a unique historic event, of God entering time, the basis of any Christology.

Deconstructing the hermeneutic of suspicion

Benedict sees the philosophical roots of historical-criticism (especially in Bultmann) in the Kantian belief that the

noumenon—the

thing-in-itself—cannot be known, and only the methods of natural

science can recreate Christ. This constitutes an unreasonably narrowed

focus, an ostracism of metaphysics, an ontological phobia. In a skillful

volte-face, Benedict applies

a similar hermeneutic of suspicion to the methods of the scholars themselves, saying: “What we need might be called a criticism of criticism.”

12

Praising a doctoral dissertation by Reiner Blank, entitled: “Analysis

and Criticism of the Form-Critical Works of Martin Dibelius and Rudolph

Bultmann,” as a “fine example of a self-critique of the

historical-critical method,” he enlists Heisenberg’s “Uncertainty

Principle” in his attack:

Now, if the natural science model is to be followed

without hesitation, then the importance of the Heisenberg principle

should be applied to the historical-critical method as well. Heisenberg

has shown that the outcome of a given experiment is heavily influenced

by the point of view of the observer. 13

Thus, in the Heisenbergian spirit, Benedict critiques the “Jesus of

history” for its uncertainties! He does so under two main headings in

Jesus of Nazareth.

First, he says that the historico-critical method is restricted to

leaving the biblical word in the past, which contradicts the Gospel’s

claim that Jesus is the eternal Logos who is not confined to time. The

Scriptures reach out to all, beyond the past, the moment “a voice

greater than man’s echoes in Scripture’s human words.”

14

Jesus’ revelation of God “really did explode all existing categories,

and could only be understood in the light of the mystery of God.” The

words and events of Christ’s “life” transcend time and “one must look at

them,” Benedict says, “in light of the total movement of history, and

in light of history’s central event, Jesus Christ.”

15

True, Christology requires openness to divine revelation as a fact in

itself, even if one takes into account Heisenberg’s understanding of

the human predisposition to perceive this reality in a manner suited to

the knower.

Benedict describes the second major limitation of “Jesus of History”

portraits as presupposing “the uniformity of the context within which

the events of history unfold,” therefore treating ”biblical words it

investigates as human words.”

16

This eradicates Jesus’ supra-human claim that he came to do his

Father’s will. Highlighting this in his essay on Guardini’s book,

The Lord, Benedict says:

The figure and mission of Jesus are “forever beyond the

reach of history’s most powerful ray” because “their ultimate

explanations are to be found only in that impenetrable territory which

he calls ‘my Father’s will.’” 17

Benedict goes on to say,”One simply cannot strip ’the Wholly Other,’

the mysterious, the divine, from this Individual. Without this element

the very Person of Jesus himself dissolves.”

18 When, as is recounted in

Jesus of Nazareth,

the rabbinical scholar, Jacob Neusser, reads the Gospels with an open

mind, he concludes that the dramatic, universal, plainly understood

message of the New Testament

is Christ himself, who is

the Son of God, and who invites us into this heavenly family. Benedict,

implicitly asks, if a Jewish scholar can see it, why can’t Christian

exegetes?

Jesus understands himself as the Torah—the word

of God in person … Harnack, and the liberal exegetes, went wrong in

thinking that the Son, Christ, is not really part of the Gospel about

Jesus … The truth is that he is always at the center of it … The vehicle

of universalization is the new family whose only admission requirement

is communion with Jesus, communion in God’s will. 19

So radical is the claim that “Jesus understands himself as the

Torah“—the

center and living unity of the Old and New Testaments—that the Jewish

scholar is so overwhelmed that he can hardly absorb it, recognizing its

extraordinary claim as one that Buddha, Mohammed, or other religious

leaders never made. Benedict uses the rabbi’s fresh observations

to perform myth-busting on historical deconstruction, reminding us that

“humble submission to the word of the sources” dynamically unveils

Jesus—and “he who sees Christ, truly sees the Father; in the visible is

seen the invisible, the invisible one.”

20

The distortions of the “Jesus of History” are now, in fact, becoming “history” for Christ—not

Christophobia—always

arising in eloquent simplicity out of the hazy distortions, and rusting

ideologies, of past and current deceptions. Christians sense there is

something radically wrong in trying to put Christ into strange molds,

where long-held Christian beliefs about Christ are attacked from all

sides. As Benedict stated in his Dunwoodie address to seminarians, to

see Christ’s face ” … is a discovery of the One who never fails us; the

One whom we can always trust. In seeking truth, we come to live by

belief because, ultimately, truth is a person: Jesus Christ.”

21

Re-awakening Christians from their historical-critical hypnosis, in a

very clear way, has relegated the “Jesus of History” to the realm of

mummified theories, unveiling Christ, who always invites our trust

throughout the ages. This relentless and successful myth-busting of a

“learned” but false depiction of Christ will be one of Benedict’s most

profound and lasting legacies, now, and in the time to come.